小学部跨学科项目化学习成果(十一)——“数”说风云变幻:我是小小气象记录员 2021级18班

【活动背景】

天气是多变的,时而晴、时而雨、时而阴……变幻莫测。结合所学的统计单元知识,用数学的眼光观察、了解气象知识,感知天气情况,感受气温变化,探索天气奥秘的同时感受气象魅力,而暑假是天气变化最丰富的季节——高温、暴雨、台风、彩虹等气象现象频现。为延续“用数学观察生活”的理念,我们班级将开展暑期特别版气象研究项目活动,引导学生通过数据收集与分析,解码夏季天气奥秘,体会统计在真实场景中的应用价值。

【驱动性问题】

天气是如何记录的呢?气象数据是怎样分析出来的呢?带着这些问题,在班主任马老师的带领下我们在暑假期间开展了“我是小小气象员”的天气记录统计主题活动。

【活动目标】

1.培养学生动手能力,加深学生对所学知识的理解。

2.了解数学在现实生活中的应用,培养学生的数学应用知识。

【活动实施人】

2021级18班的同学。

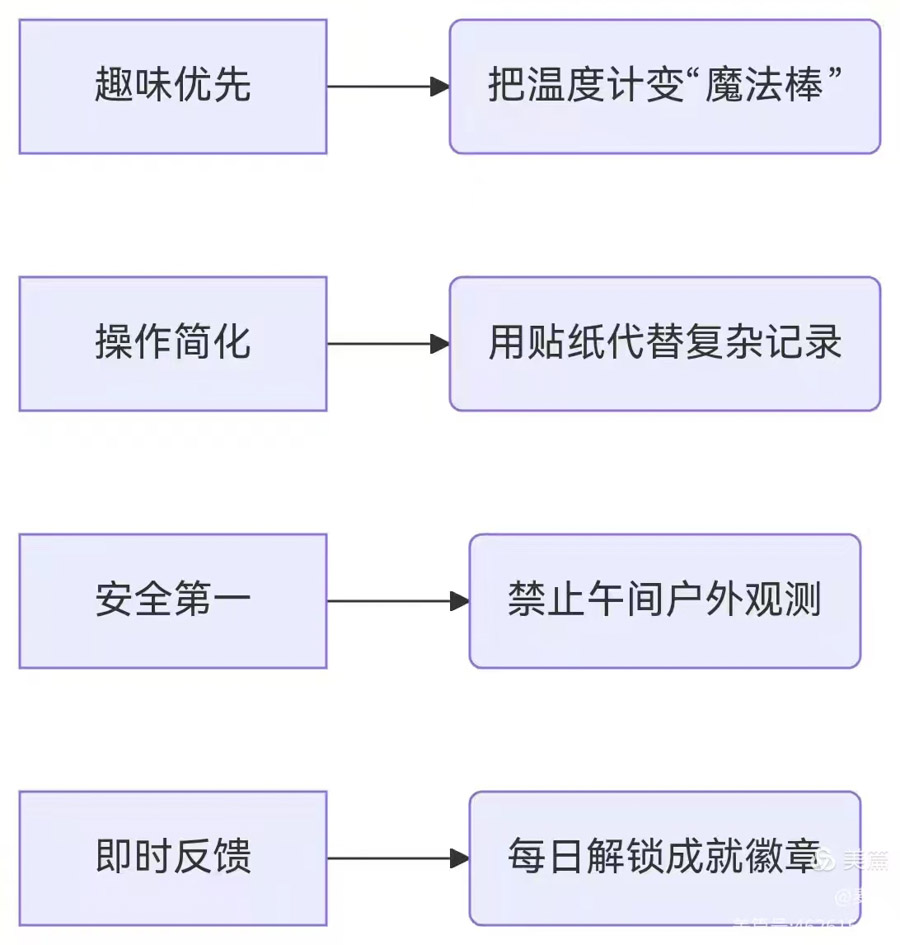

【活动四原则】

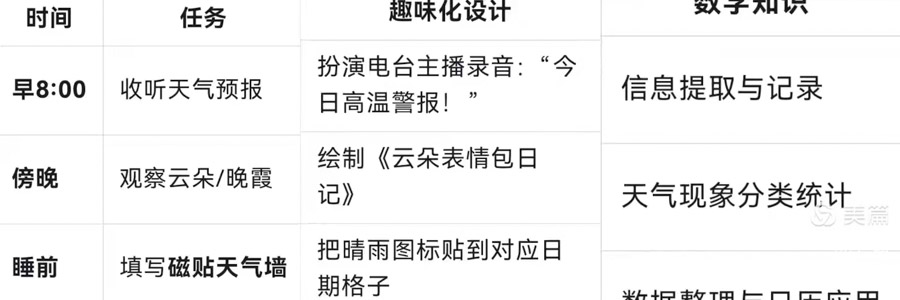

【任务清单】

我们发挥聪明才智,将全班分成三组。

分别为:

温度特工队(第一周)

暴雨小侦探(第二周)

绘制统计组(第三周)

【活动过程】

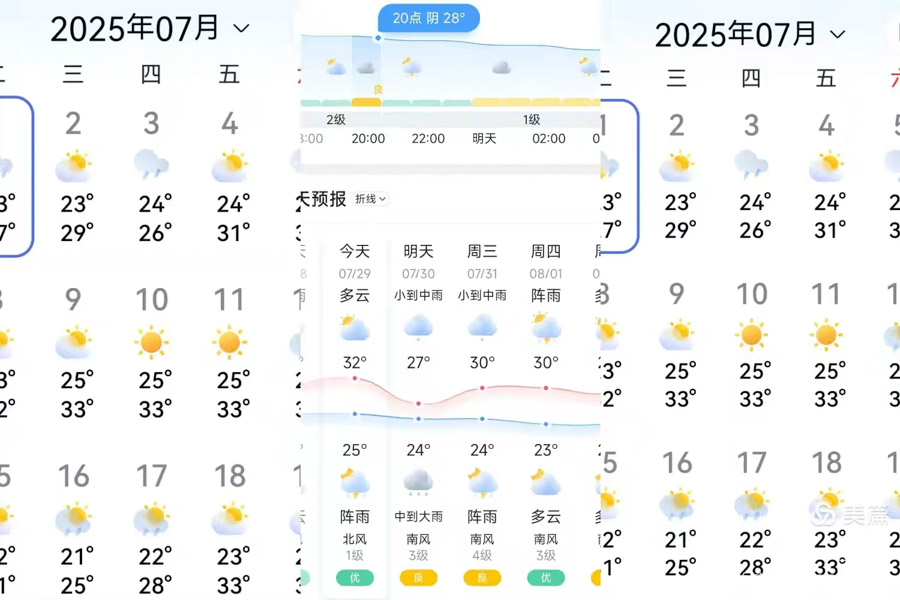

一、温度特工队小组

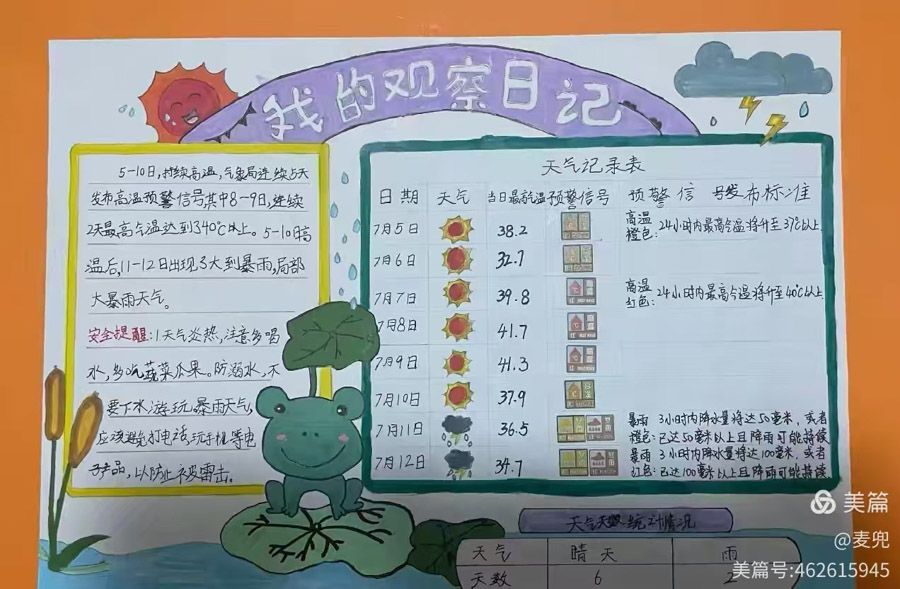

收集并记录气温,同学们通过网络调查,搜集了锦州市2025年7月天气情况的资料,了解气象变化。我们通过查阅资料了解到中国古人通过观察自然现象,积累了丰富的天气预测经验。这些经验不仅帮助古人安排农事和生活,还形成了独特的天气文化。

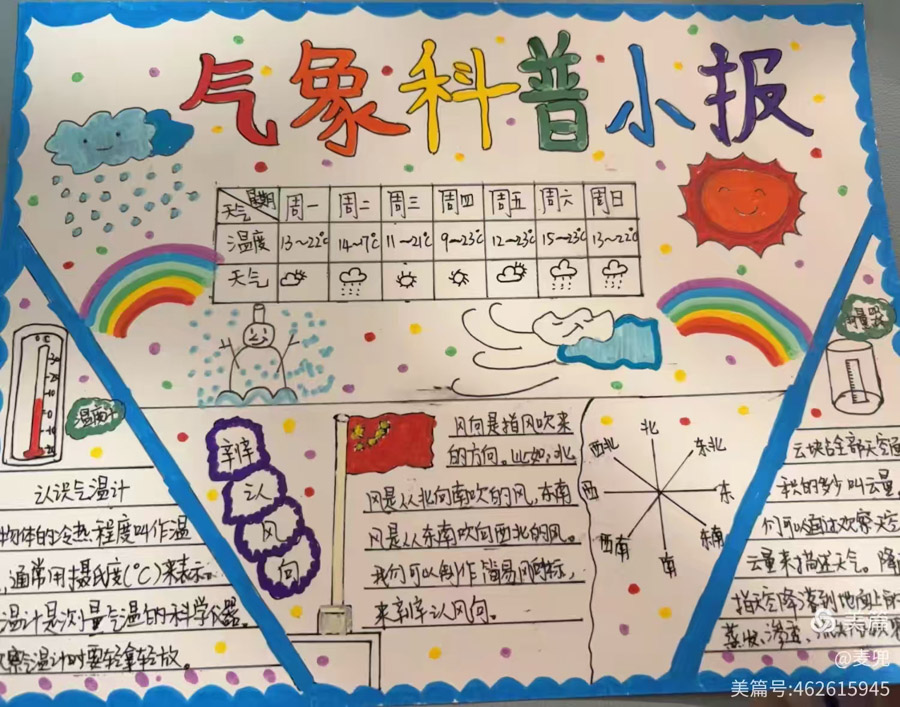

今日晴,明日阴,数据在手,小小天气记录员就是我!同学们记录每日的天气情况,制作天气统计表,用科学的数据来感受大自然的奥秘,数理和人文相结合,对数学的妙用有了更深刻的认识。

温度特工队小组在认真的查阅相关资料并做好记录。

二、暴雨小侦探组

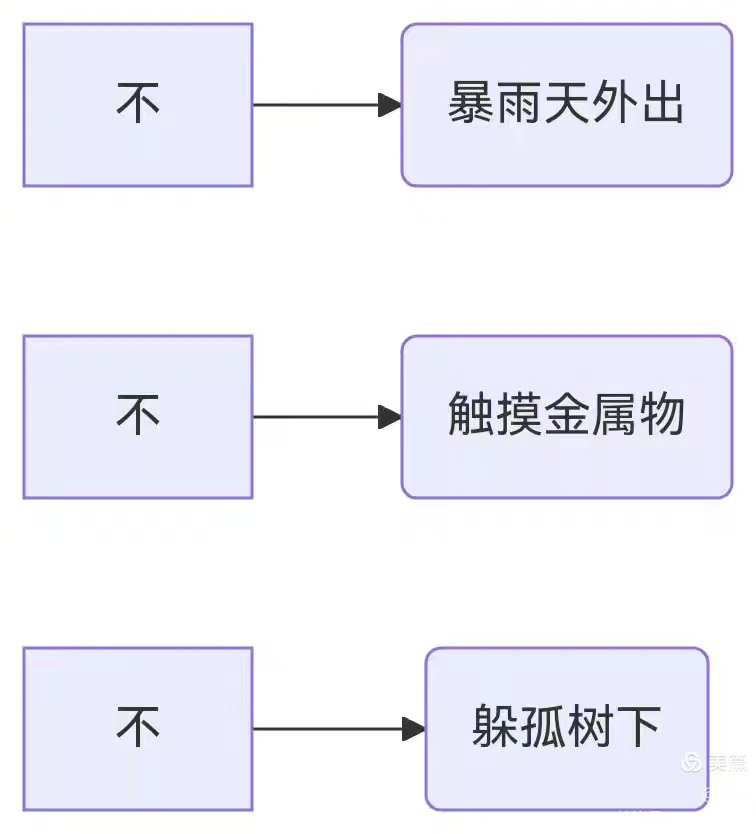

安全实践原则:

气象站发来警报!未来一周可能有暴雨突袭。老师给我们一盒“侦探法宝。”

【实验工具包】:

面粉小袋(观察蚂蚁)、秒表(闪电计时)

数据表:

1.蚂蚁哨所:

观察面粉上有无搬运路线?

(有→画/无→画)

记录蚂蚁数量等级:

几只/一群/大片★★★

2.[] 雷电实验室:

看见闪电立刻按秒表,雷声停表 - 距离=秒数×340米(简化版:秒数≈公里数)

3.[] 云朵比对:

选出匹配的云卡(如棉花团状=积雨云)

涂色记录云量:少云/多云/乌云

侦探笔记:

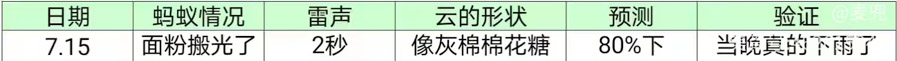

毕然同学记录:

线索1:蚂蚁搬运工秘密

7月13日傍晚,我们把面粉撒在蚂蚁洞口。第二天一早我们冲过去看——面粉上爬满了弯弯曲曲的“高速路”像用铅笔画的迷宫!

重大发现:蚂蚁越多,暴雨来得越快!

卢诗赫同学记录:

线索2:闪电的数学密码

7月14日雷暴雨,我躲在窗后当“闪电猎人”,看见亮光就掐表:1秒、2秒…轰隆!我立刻掐表,雷声走了2秒!我快速计算,闪电才680米!比操场还近!

于是我发明了安全公式:闪电距离(米)=秒数×340

危险警报:小于3秒必须躲进屋里!

吴奕萱同学记录:

线索3:乌云变装秀

每天对比天空“云朵通缉令”,发现暴雨前三天会三层变装:

1.第一天:棉花糖云(积云)

2.第二天:灰毯子云(层积云)

3.第三天:铁锅云(积雨云)

我还编了一个口诀:云变灰,雨在追;云变黑,雨泼水!

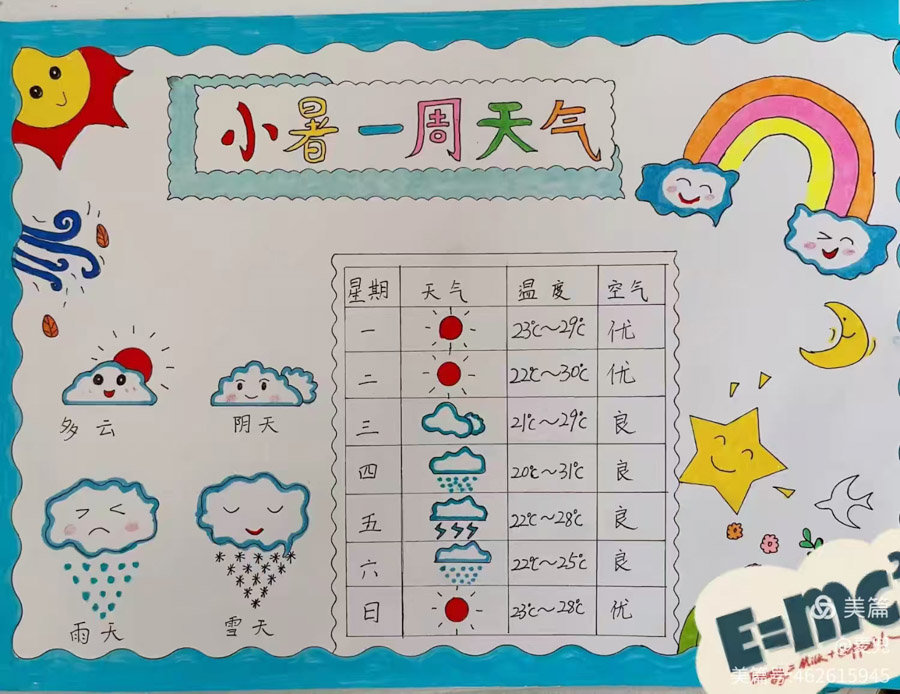

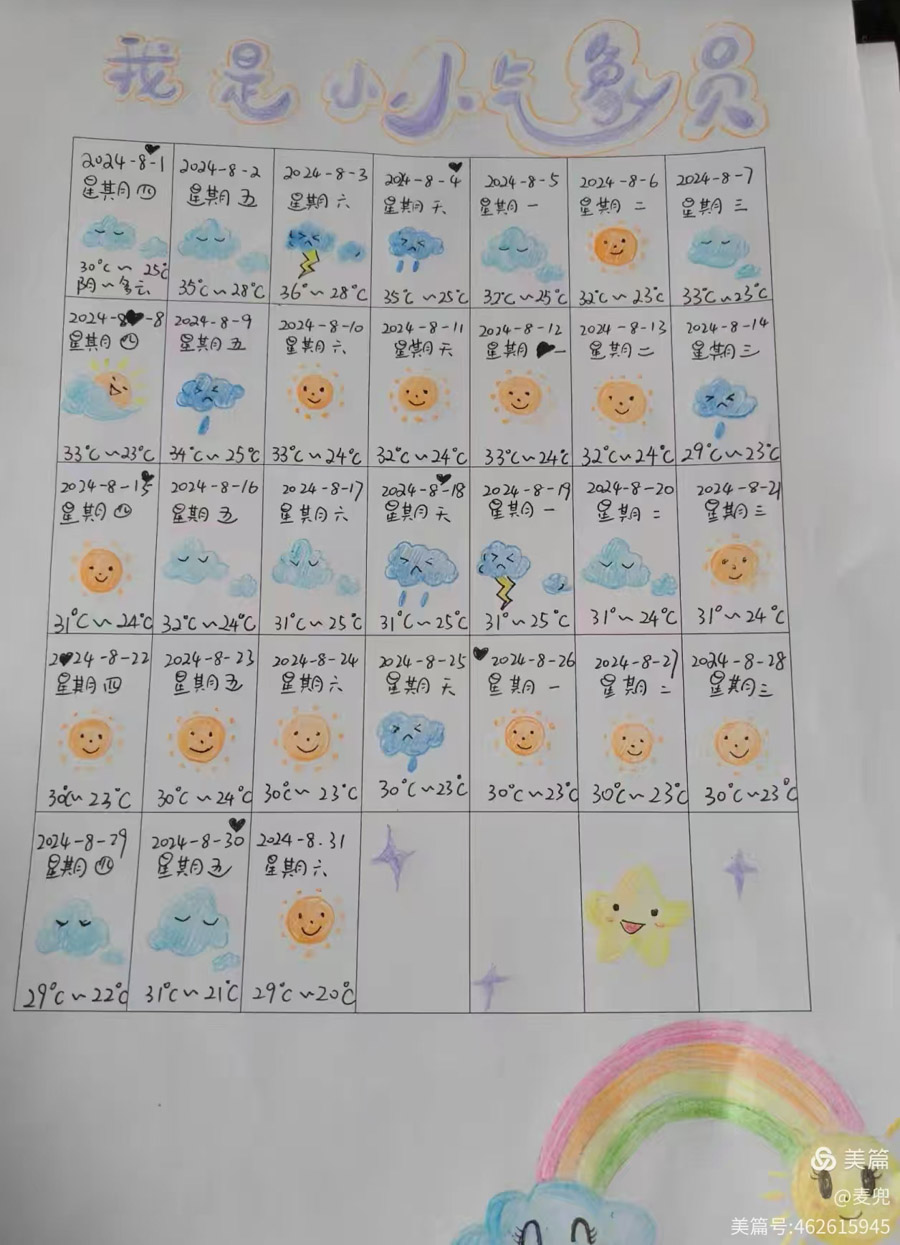

三、绘制统计表小队

同学们在制作过程中,遇到了各种实际问题:数据太多怎么安排坐标轴刻度?颜色不够区分怎么办?如何让图表更清晰地表达想说明的问题?面对这些问题同学们认真思考一一进行解决,解决这些问题锻炼了他们的应变和解决实际困难的能力。

同学们在每天收集数据、整理数据的过程中获得统计体验,并且掌握了对数据的分析能力,提高了统计意识,体会到学习数学的快乐。在一幅幅美丽的统计图背后,看到了孩子们收集原始数据,整理数据,制作统计表的身影。

四、小图表 大收获

看!一幅幅精美绝伦的统计图,线条流畅,色彩搭配恰到好处,让我们真切领略到同学们对于数据可视化那别具一格的独到见解。在他们的笔下,数据变得生动有趣,条形统计图不再是冰冷的数字堆砌,而是有温度、有故事的信息传递者。小图表,大乾坤,学生在绘图、思考、创新的过程中,展现了大数据时代下的审美眼光和匠心精神。让我们一起欣赏吧!

【学生活动感受】

本次活动,我们通过对数据的收集、整理、描述和分析以及对事件发生可能性的刻画,来帮助我们清晰、客观地认识世界,也让我们在加深对天气情况、环境情况了解的过程中,充分地认识到统计知识在生活的意义和作用,下面是我们参与此次活动的感受。

【活动评价】

同学们在每天收集数据、整理数据的过程中获得统计体验,并且掌握对数据的分析能力,提高了统计意识,体会到学习数学的快乐。在一幅幅美丽的统计图背后,看到了孩子们收集原始数据,整理数据,制作条形统计图的身影真替他们开心。在以后的学习生活中,我们也会多让孩子们体验生活,去发现生活中的数学,从而让孩子们乐学数学,体现学习数学的价值。