同课异构展风采,聚焦量感促成长

二年级数学教研组《课桌有多长》同课异构研讨活动

秋日共研,催开一树桂香;追梦数学,沉醉一路芬芳。为深入探讨培养学生“量感”的有效教学策略,构建高效课堂,9月26日下午,小学部二年级数学教研组进行了《课桌有多长》一课的同课异构教学研讨活动。

本次教研活动聚焦“测量”这一数学核心概念,由二年级的周平老师与吴茜老师进行课堂展示。两位教师基于相同的教学内容,从不同的视角切入,设计了风格迥异却又同样精彩的教学流程,充分展现了我校教师扎实的教学功底和勇于创新的探索精神。

周平老师:创设情境,在“做”中学

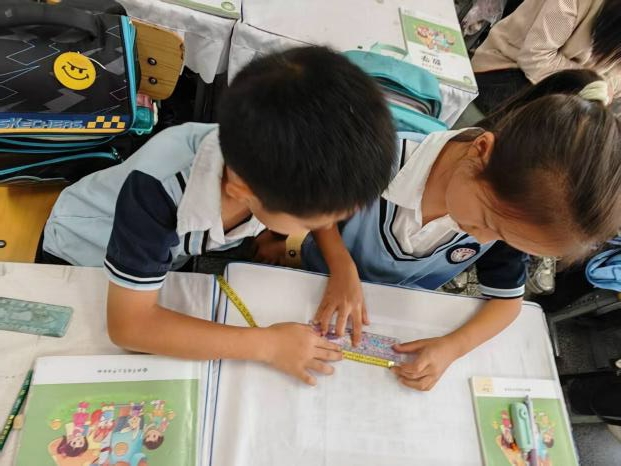

周老师的课堂充满了生活的气息。她以“我们的课桌到底有多长”这一真实问题驱动,引导孩子们利用身边的“尺子”——橡皮、铅笔、书本等物品进行测量。当孩子们发现测量结果不一而计时,认知冲突自然产生。“为什么大家的答案不一样呢?”周老师适时追问,巧妙地将学生的思考引向对“统一测量标准”必要性的深度理解。随后,通过观察、触摸、比量等多种感官活动,孩子们在脑海中清晰地建立了“1厘米”的空间表象。随后又通过动手比一比建立了“2厘米、5厘米、10厘米”的空间表象。整节课,周老师通过童言童语充分调动了孩子们的学习兴趣,课堂氛围十分活跃。学生在一个个趣味盎然的测量任务中,不仅掌握了厘米的概念和测量方法,更初步感悟了度量思想,量感在亲手实践中悄然生长。

吴茜老师:问题引领,在“思”中悟

同一张课桌,为何测出了不同结果?在吴老师布置的任务中,孩子们的困惑成为了课堂的起点。这节《课桌有多长》的数学课,从问题出发,带领学生一步步走进“厘米”的世界。孩子们不是被动听讲,而是主动探索:从观察尺子、认识感知1厘米、寻找生活中的1厘米,再到辨析、掌握正确的测量方法,课堂在层层递进的动手操作与小组思辨中推进,最终让孩子们不仅理解了厘米的概念,更学会了如何精准测量——原来,一把小小的尺子,竟藏着如此多的学问!

在呈现精彩课堂的背后,是二年级数学教研组历时两周的集体智慧结晶。团队多次研读北师大新版教材,结合学校“至真、至善”课堂理念,成功地将数学知识与生活实际紧密相连,让学生在主动探究中构建知识体系,有效发展了学生的量感和空间观念。

展示课后,教研组进入了热烈的研讨环节。两位授课教师首先阐述了自己的设计理念与教学反思。随后,教研团队成员分别从目标达成、学生活动、核心素养落实等角度进行了精准点评。大家一致认为,两节课虽“构”不同,但“魂”相通。

教研活动的总结环节,王淑萍和孟凡宁两位主任对本次同课异构活动给予了高度评价。孟凡宁主任提出期望:“在日后的课堂中我们要利用好教材中的情境加问题串,教学环节趣味化,让学生面对情境,面对问题,充分探索。”王淑萍主任强调:“量感的培养非一日之功,需要我们在日常教学中创设丰富的体验活动,引导学生学会用数学的眼光观察现实世界,用数学的思维思考现实世界。希望全体数学教师以此次教研为新的起点,继续深耕课堂,在比较反思中共同进步。”

教无涯,研无尽。本次同课异构活动,不仅为授课教师提供了一个挖掘潜能、展示风采的机会,也为二年组教师搭建了一个观摩学习、研讨交流的互动平台。相信在追寻理想课堂的过程中,我们能欣赏到更加美丽的教育风景,享受到更有意义的教育幸福,为锦州市实验学校的数学教育教学质量提升注入新的活力!